一本本翻旧的教材

藏着多少挑灯夜读的时光

一页页泛黄的笔记

记满了青春求知的渴望

值此第30个“世界读书日”

让我们循着泛黄的照片与斑驳的笔记

共同回顾

那些年,我们一起读书学习的日子

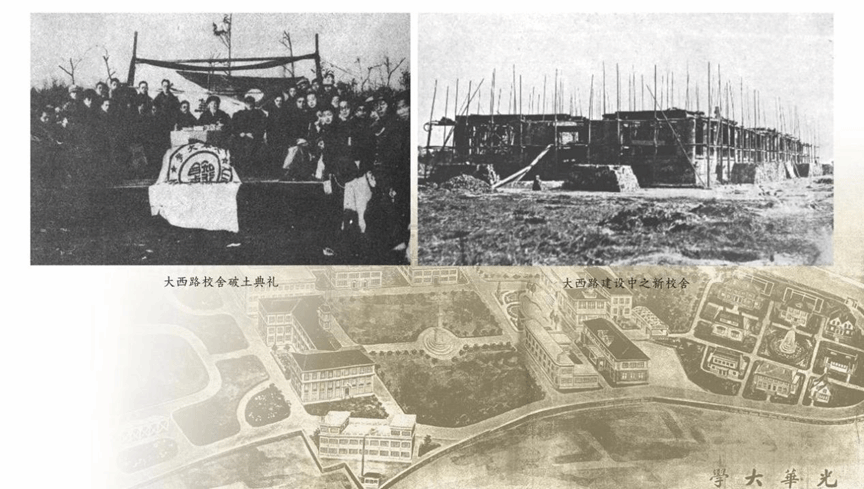

1927年起光华大学及附中陆续迁到大西路校址。当时的课堂先搭几排竹筋、土墙、草顶的临时性茅棚应急用,夏凉冬冷,学生上课必须穿棉袍,因手冻老师讲课时做笔记只记个大概而已,当时没有人叫苦。这正是光华精神的反映。

——光华生《大西路校舍奠基典礼追忆》

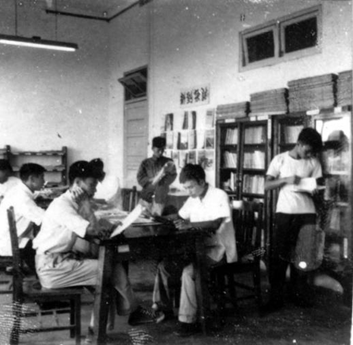

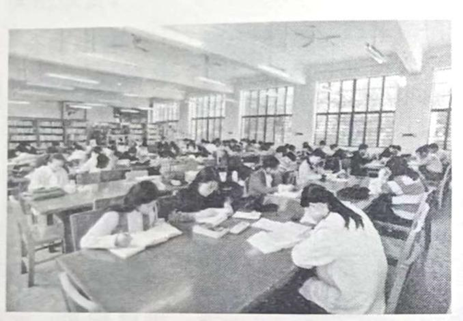

大一下学期,老师教我们“两本笔记法”。第一本笔记,在课堂上速记速画。第二本笔记,我们带上教科书、上课笔记和参考书到图书馆复习,弄懂知识再清楚工整、合乎逻辑地写下来。不少同学照实做并发现其宝贵之处——应付考试绰绰有余,而且长时间成为自己的知识!以至有同学竟为丢了第二本笔记而哭。这“法宝”是任何钱也买不到的呀!

——1955级校友 赵国良《50年代的大学:最难忘却是学风》

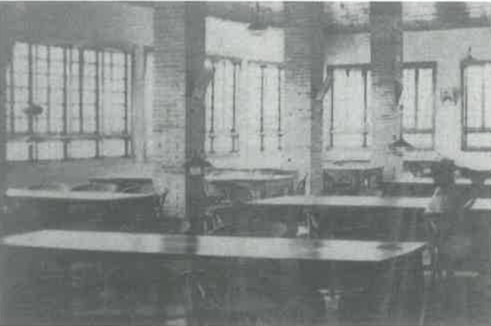

课余,同学们在教室或图书馆里自习,那时的图书馆若去晚了就没有座位。同学们在一起谈理想、谈学习。教师们上课十分认真。记得有个景老师,是教高等数学的,他讲课时连说带比画,十分有味。

——1959级校友 陈应元《淘气孩子的天堂》

我打通毛竹的节疤,从顶上伸进蚊帐抽走马灯的黑烟而留下灯光。蚊帐里挂满复习资料,再放一张小桌子。蚊子只有在蚊帐外面“站岗”的份,热了就挥动大蒲扇降温。有时看不清图表上的东西,就用手电筒照一下,在蚊帐里一遍又一遍地做练习题、默写、记东西。每天收工后赶紧做饭,吃了就钻进蚊帐里学习。

——1978级金融学院校友 胡国刚《1978年高考前后的深刻记忆》

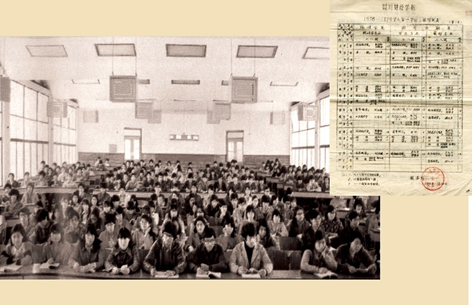

谭老师上课,极有激情,并且在学生中口碑极好。一天,谭老师替大家在新华书店买会计原版英语书。轮到我领书时,班长说:“哎呀,谭老师晓得你的情况,特别说不收你的钱”。

我翻开书,看到扉页的小纸条上用圆珠笔挥洒出的“陈万江 送”四个字时,顿时心跳加速。那本书当时的价格是五角五分钱,在今天当然就是N倍吧?然而,我的心跳并非是金额大小的问题,你们懂的。

——1978级会计学院校友 陈万江《谭明智老师小记》

老俩口退休前都在财大教数学,经常在家里切磋数学题的解答及教学方法。虽然教了几十年的数学,教材都可以倒背如流,但每天仍然精心备课。我经常赞叹于婆婆的教案准备得之详尽、字体之工整。退休后,老俩口除了每天仍做一些数学题,美其名曰“头脑健康操”外,还迷上了四处搜集和解答智力竞猜题。

——1981级统计系校友 江雪珍《我的大家庭与“财大情结”》

八姐妹经常聚在一起讨论问题,交流经验,不解决问题不罢休。上学期,马培梅遇到一道数学难题怎么也解不开,便找到程文丽。小程讲解过程中也皱起了眉,几个姐妹见状便一起商讨,不久便攻克了这个堡垒。

——1988级校友 友声《609寝室的八姐妹和她们的室刊》

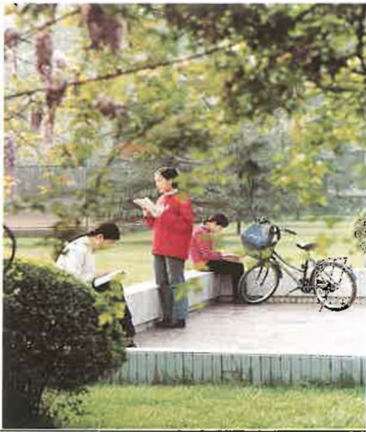

早晨漫步校园时,我发现树下的长凳上都有三三两两坐着读英语的同学。他们那全神贯注的样子,使我不禁看呆了,真想立刻就加入他们的行列中去……

——1997级经济系校友 董宝锋《财大,你好!》

经世楼、颐德楼和通博楼贯穿了在西财的学生生涯,白板上一串又一串的公式和熬夜做成的一张张PPT慢慢铸就了我们西财式的思维方式和行为习惯,还记得夏天不透风的H座里讲授高等代数的杨任德老师写板书时被汗水沁透的衬衫,这一切都鲜活如昨,仿佛从来不曾有人离开过。

——2008级校友 徐冬阳《柳林轶事》

图书馆的二到五层是图书馆的藏书库,这里海纳百川,天文地理无所不藏。里面营造的是古朴风格,桌椅等硬件摆设以木质为主,也有少量的石头圆凳、藤椅和现代办公桌。在这里读书,仿佛回到了古代,感受古人的书生意气,思考,理解,从而塑造我们西财人自己独特的气质。

——2015级校友 孙翰卿《大千西财 妙笔难尽》

在西财,你几乎见不到没有一点理工科知识的文科生,也见不到对人文知识尤其是经济知识一窍不通的理科生。那位在讲台上侃侃而谈斯密《国富论》的男生,也许来自数学系;那位沉浸于《自然哲学的数学原理》的女生,过会儿可能会去上汉语言文学专业课。

——2022级学生 钟明涛《在最美年华里遇见西财》